デジタルで絵を描く人にとって「RGB」と「CMYK」は避けては通れないものです。しかしググってみても説明が細かく難解で、理解するにも一苦労。本記事ではイラスト制作者向けに「RGB」と「CMYK」の違いをわかりやすくていねいに説明します。

問題です。

「緑と赤をあわせると何色になるでしょうか?」

正解は後ほど!

デジタルで絵を描いていると「RGB」や「CMYK」というワードを目にすることがありますよね。

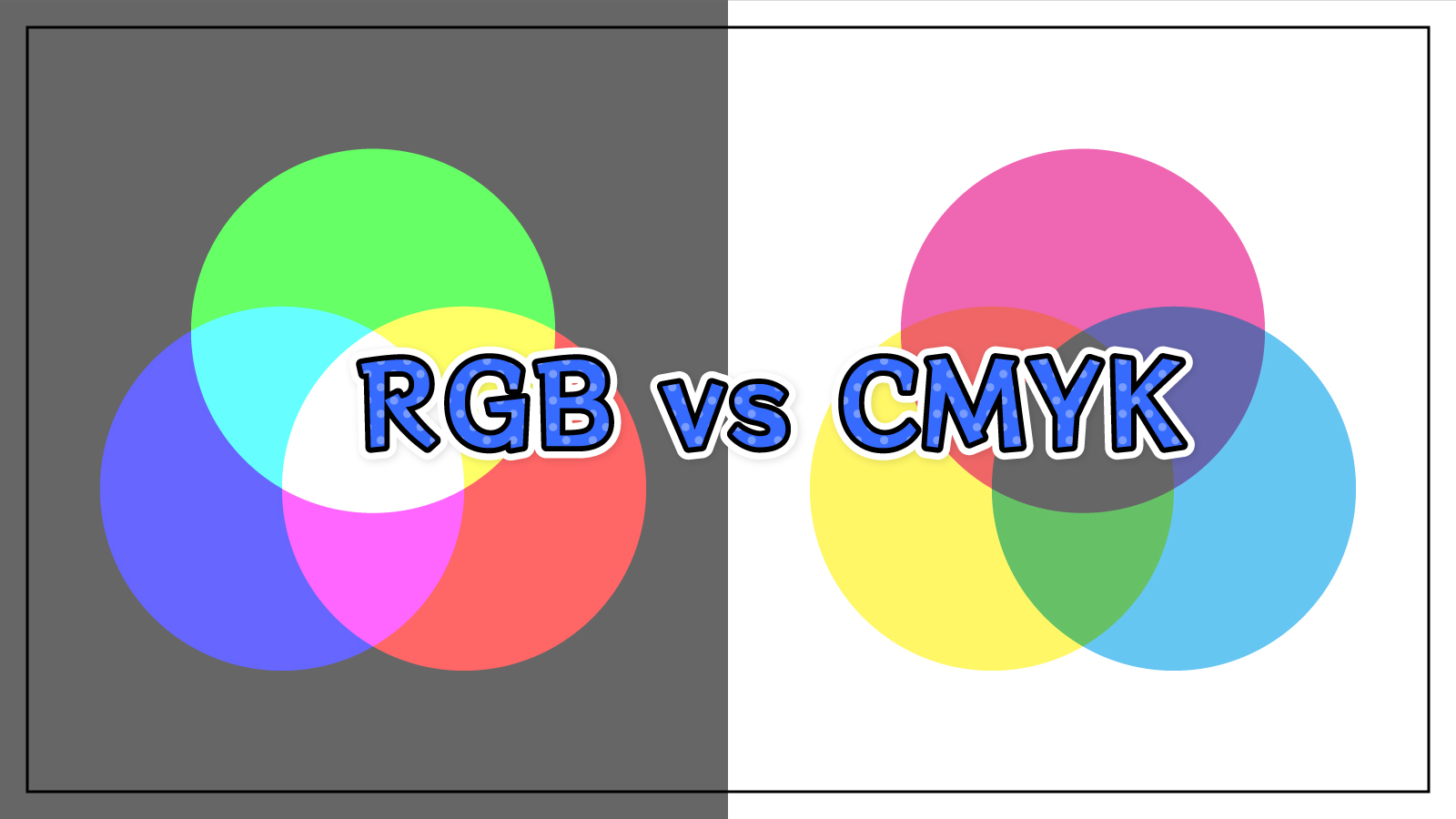

RGBもCMYKも「色の表現方法」のことで、それぞれで色の作り方が根本的に違います。

ただデジタルのイラストをWEBで公開するだけなら、ぶっちゃけRGBやCMYKについて何も知らなくてもさほど問題はありません。

じゃあどこでCMYKが関わってくるのかというと、イラストを印刷するときです。

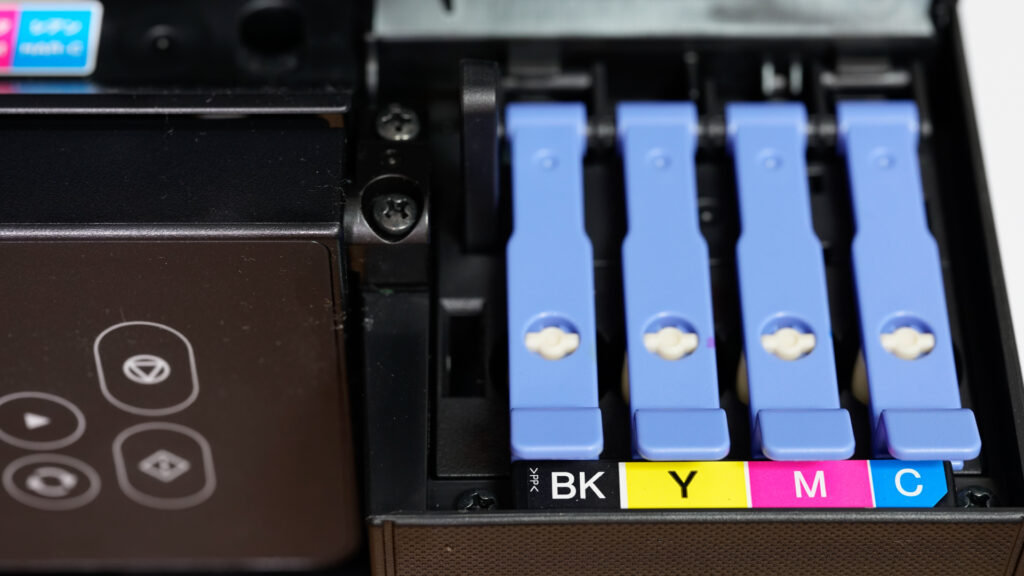

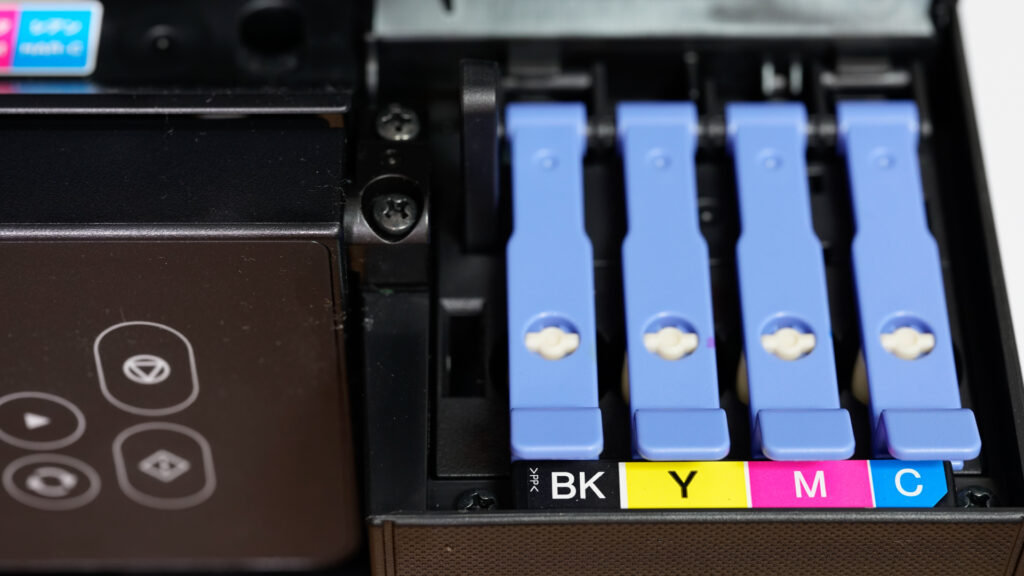

CMYKは、シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)、黒(Key plate)の頭文字です。

イラストを印刷する予定がない方にとって大きく関わってくることではないのですが、それでも色の知識としては基本中の基本なので、ぜひとも知っておきましょう!

現役の漫画家です!

「史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する(原作:柑橘ゆすら)」のコミカライズを担当していて累計発行部数155万部突破しました!現在も連載中です。

【作品一覧】

↓ 僕が連載中の漫画はこちら ↓

RGBとCMYKの違い そもそもRGBとかCMYKって何?

「RGB」と「CMYK」も、色の表現方法です。

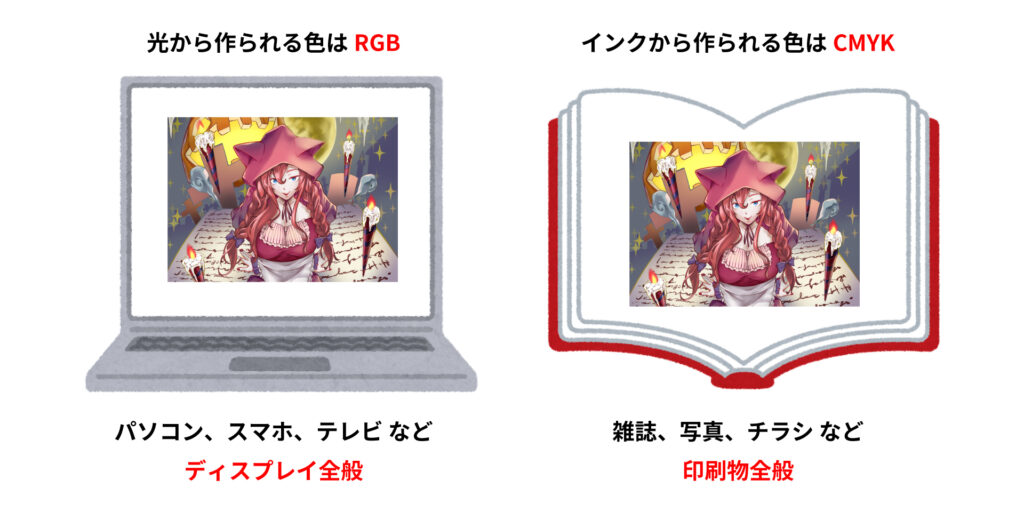

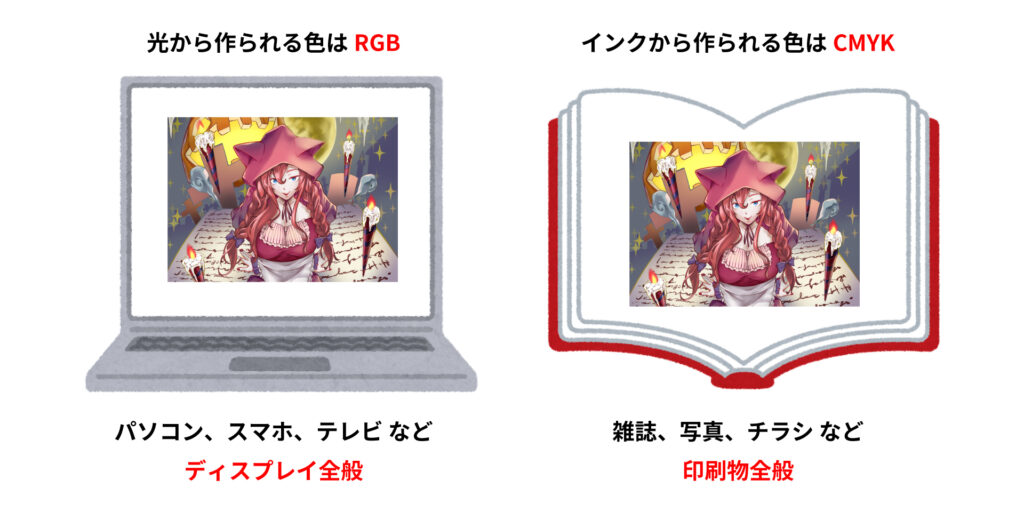

それぞれをものすごく端的に言うと、ディスプレイなど光から作られる色がRGB、印刷物といったインクから作られる色がCMYKです。

- RGB

光で色を作る

例)パソコン、スマホ、テレビなどディスプレイ類全般 - CMYK

インクで色を作る

例)雑誌、写真、チラシなど印刷物全般

今あなたが眺めているスマホやパソコンも、インクではなく光を使って色を表現しているのでRGBです。対して本棚においてある書籍などの印刷物は、光ではなくインクを使って色を表現しているのでCMYKです。

RGBとCMYKの違い 光と色の三原色

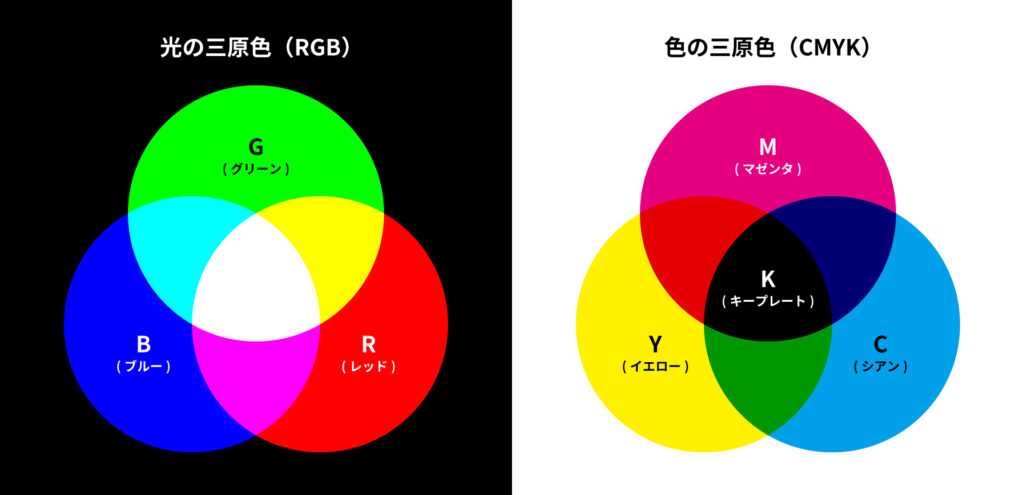

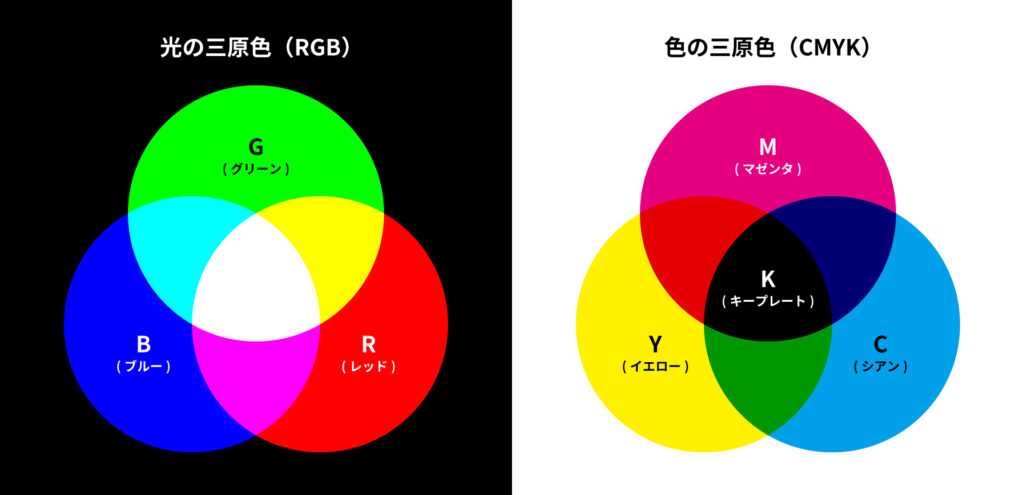

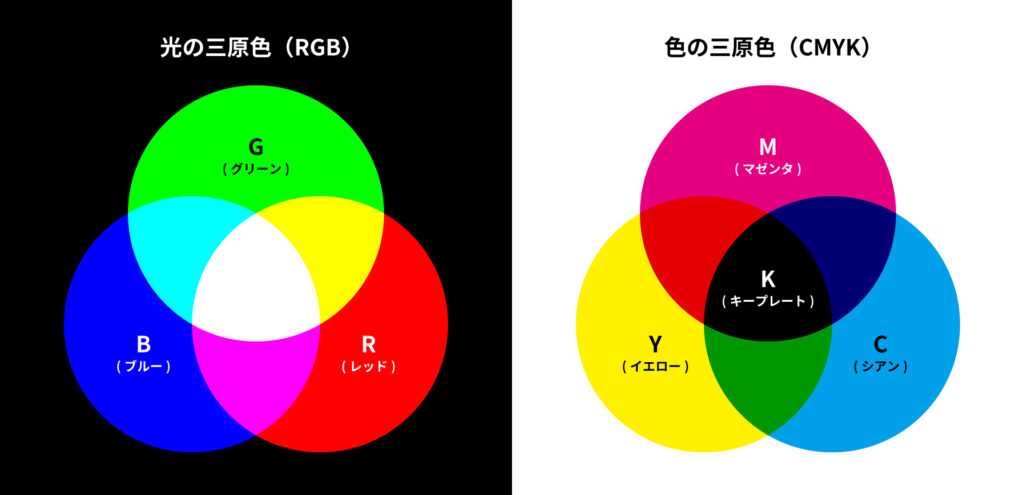

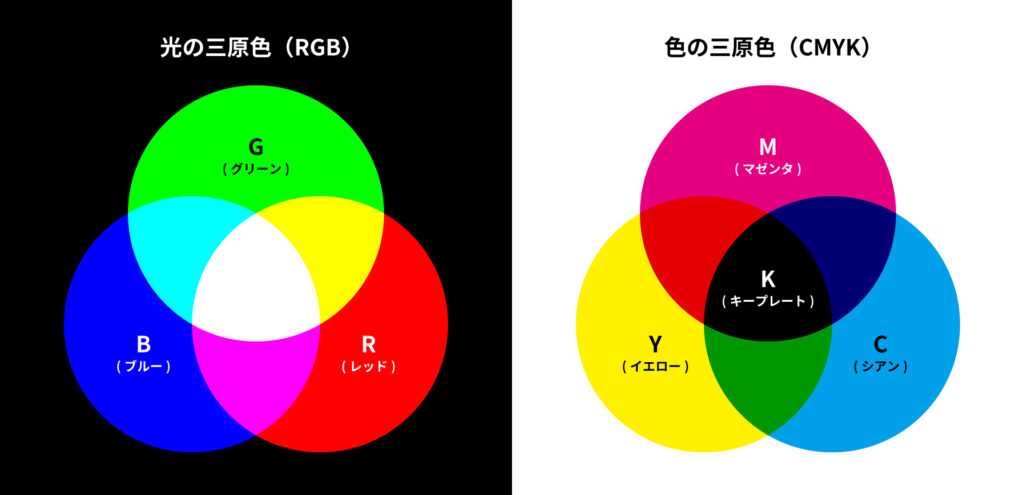

RGBとCMYKの名称は、それぞれ原色の頭文字からできています。

- RGB

Red+Green+Blue(光の三原色) - CMYK

Cyan+Magenta+Yellow(色の三原色)+ Key plate(黒)

よく全ての色を作れる三原色として「青、赤、黄色」と言われたりしますが、厳密には「シアン、マゼンタ、黄色」です。

CMYKはこの3色で全ての色を再現することができ、色を混ぜていくほど暗く、最終的には黒になります。

RGBも3つの原色色を作るのは同じですが、色の作り方がCMYKとは真逆になっています。

光で作られた色は、重なれば重なるほど明るくなり、最終的には白くなるんです。

とても不思議な話で、緑と赤をあわせることで黄色になります。

ここでフォトショやクリスタなどでお世話になる「合成モード」がちょっとしたヒントになります。

- 乗算

CMYKの色の混ざり方をする - スクリーン

RGBの色の混ざり方をする

- RGB

色をあわせるとスクリーンのように明るくなっていき、最終的に白くなる(加法混色) - CMYK

色をあわせると乗算のように暗くなっていき、最終的に黒くなる(減法混色)

以上がRGBとCMYK、それぞれの三原色と色の混ざり方でした。

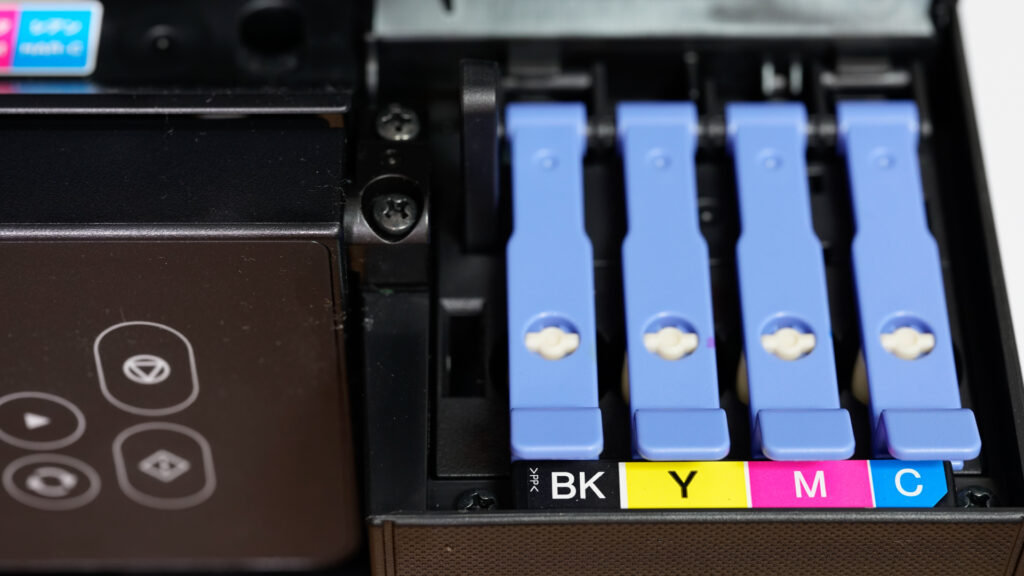

CMYKのKはなぜ必要?

Kは黒のインクのことを指しています。KuroのKではなく、Key plateのKです。

「CMYの3色がで黒が再現できるなら、黒いらなくない?」

と思った方もいるんじゃないでしょうか?

これには実は2つの理由があります。

- CMYを混ぜてもキレイな黒にはならないため

CMYを混ぜても、じつはキレイな黒ではなく濃い灰色のような色になります。 - CMYで黒を作るとコスパが悪いため

コンビニなどでもモノクロ印刷よりカラー印刷の方が、料金が数倍しますよね。

黒いインクの方が安いんです。

キレイな黒を安価に再現するためにも、黒のインクが必要ということなんですね!

RGBとCMYKの違い 色って何色あるの?色の数について

「白って200色あんねん」が正解かどうかはわかりませんが、じつは色の数は決まっています。

色は文字や記号を使って表すことができ、それをカラーコードと言います。

カラーコードにもいくつか種類はあるのですが、例えばこの文章は「#dc7208」というカラーコードの色を使っています。

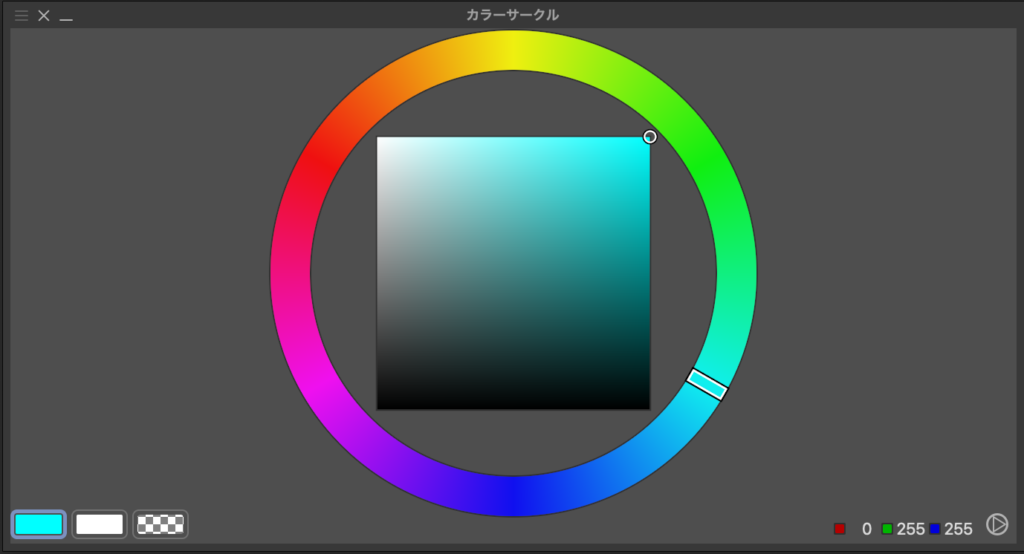

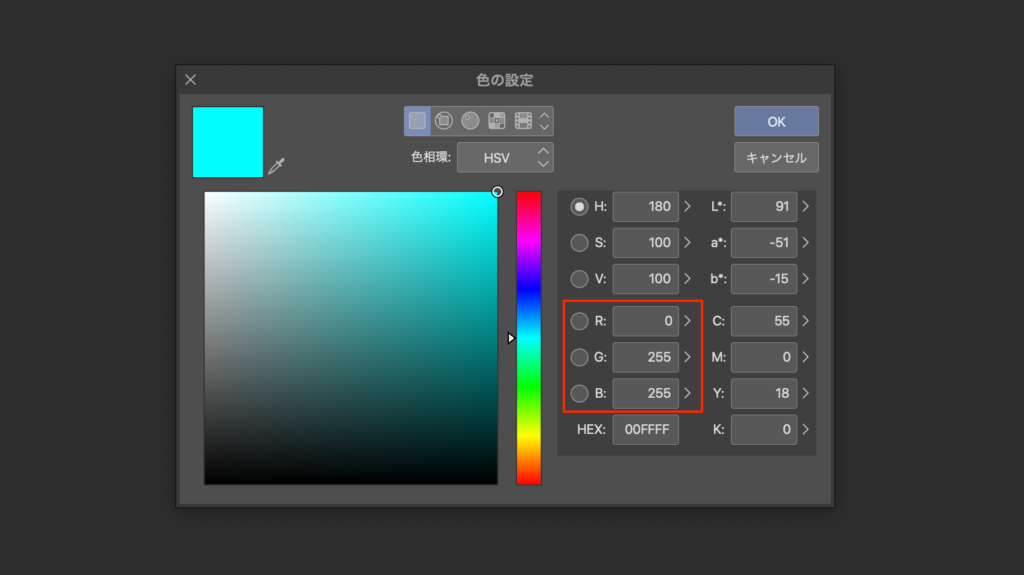

RGBを使ったカラーコード

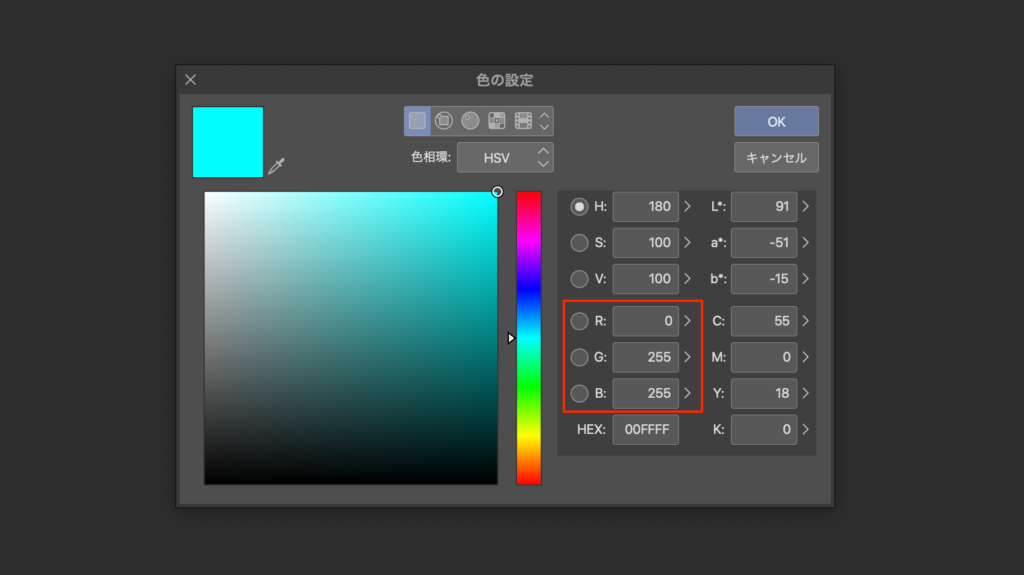

RGBを使ったカラーコードは、RGBの値をそれぞれ0〜255の256段階で調整することができます。

3つの色を256段階で調整するので、256の3乗で色の数は16,777,216と、約1700万色となります。

CMYKを使ったカラーコード

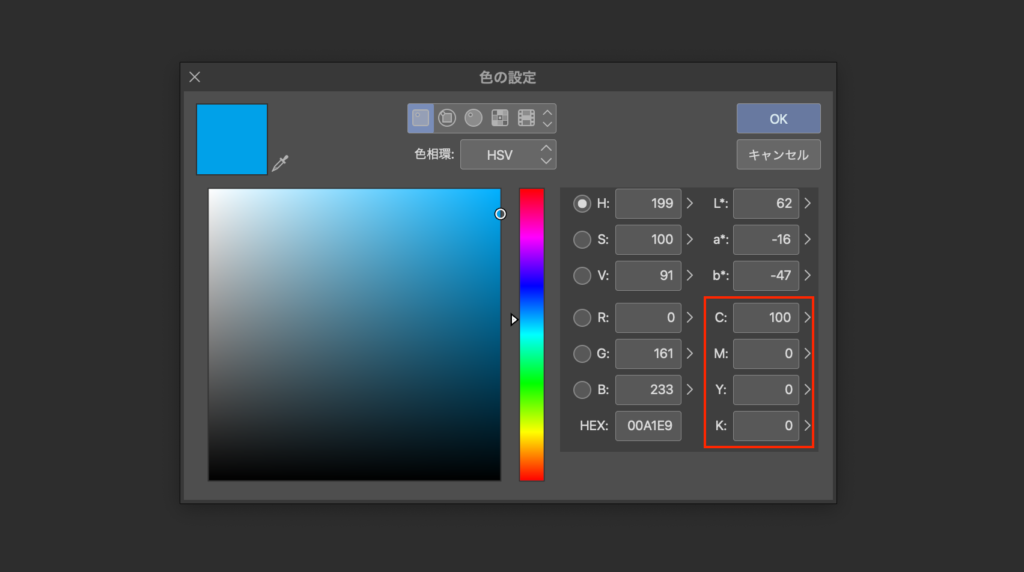

CMYKの4つの値をそれぞれ0〜100の101段階で調整することができます。

4つの色を101段階なので、101の4乗で、104,060,401と、約1億色となります。

RGBとCMYKの違い 印刷したら色がくすむ理由

数値上ではCMYKの方が圧倒的に色数は多いのですが、これはあくまで理論上の話であって、実際のところRGBの方が表現できる色の幅が広いです。

「ええ!?印刷したら全然色合いが違うんだけど!?」

印刷していると、こういうトラブルはよくあります。

これはRGBデータを印刷してしまったのが原因であることが多々あります。

RGBの色をCMYKで再現しきれず、少しくすんだ色合いになるということです。

例えばクリスタだと、プレビューをCMYKに変更することで対処することができます。

CMYKモードでも印刷するとちょっと色はズレる

フォトショやクリスタなどそれぞれのアプリで、印刷用にCMYK仕様で作業をする方法がありますが、それでも実際の印刷物との色味に若干の誤差を感じることはあります。

- ディスプレイのスペックや設定

- 作業場のライトの色

- プリンターのスペックや設定

- インクのメーカー

- 用紙の質や色

このように印刷物の色にはさまざまな要因がからんでくるので、誤差の原因を究明し改善することはなかなか至難の業です。

GRBとCMYKの違いまとめ

以上、イラスト制作者が最低限知っておきたいRGBとCMYKの違いでした。

今回の内容はイラスト制作において直接的に大きく役立つものではありませんが、それでも色の知識としては基本中の基本です。

最後に、RGBとCMYKの特徴をまとめておきます。

- 光で色を作る

- Red Green Blue(光の三原色)

- 色をあわせるとスクリーンのように明るくなっていき、最終的に白くなる(加法混色)

- RGBそれぞれ0〜255の256段階で色を作る

- CMYKより表現できる色の幅が広い

- インクで色を作る

- Cyan Magenta Yellow(色の三原色)+ Key plate(黒)

- 色をあわせると乗算のように暗くなっていき、最終的に黒くなる(減法混色)

- CMYKそれぞれ0〜100の101段階で色を作る

- 数値ではRGBより色の数は多いが、再現できないRGBの色がある

「緑と赤をあわせると何色になるでしょうか?」の答えがまだでしたね。

正解はCMYKだと黒、RGBだと黄色でした。

それでは、楽しいお絵描きライフを!